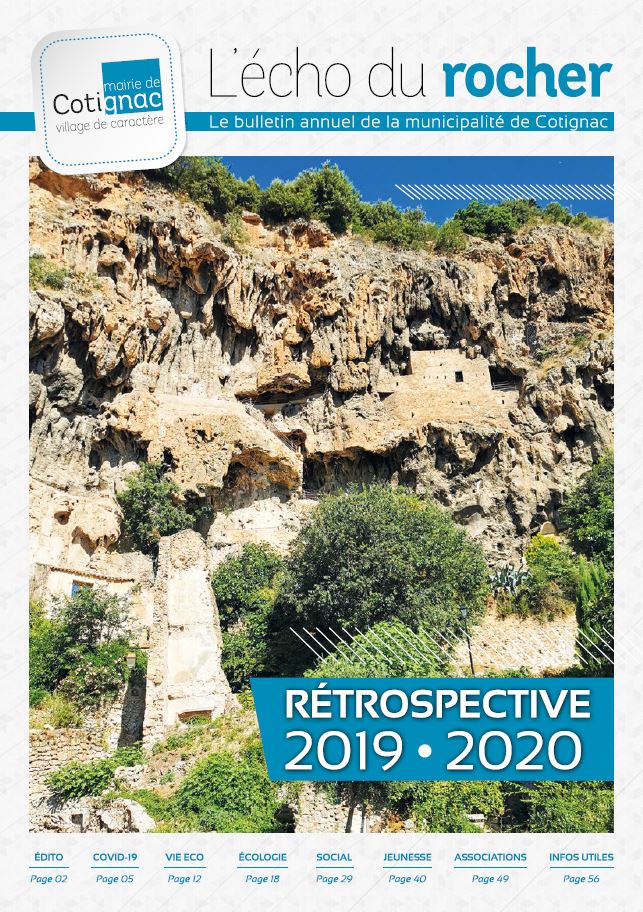

Le rocher avec ses habitations troglodytes

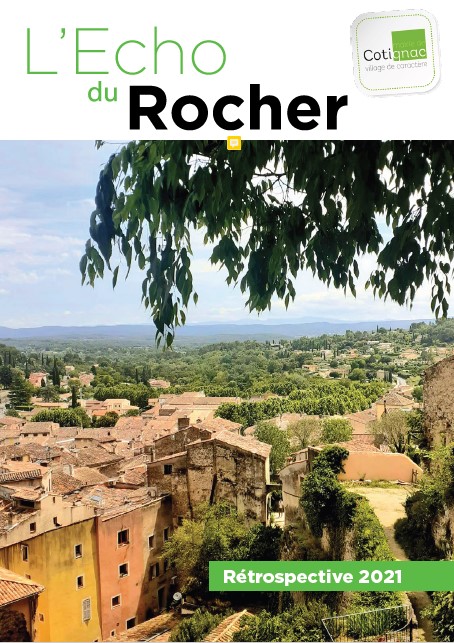

Cotignac, village de caractère de 2146 habitants, se blottit au pied d’un immense rocher de tuf de 400 mètres de long sur 80 mètres de haut. A l’ère quaternaire, la rivière La Cassole, coulait par-dessus le rocher. Le village actuel n’était alors que la base de cette immense chute d’eau.

Depuis les années 1000 et ce jusqu’au XIXème siècle, cette rivière a été détournée et passe à présent à l’est du village et se jette dans l’Argens. C’est donc les chutes de cette eau qui ont formé toutes les anfractuosités et les cascades pétrifiées.

Un premier village, dont on date une présence dès l’époque féodale, était installé au sommet de cette barre rocheuse, au lieu-dit «Saint-Martin », hameau qui existe encore aujourd’hui. Au cours des invasions sarrasines, même si elles n’ont pas été fréquentes à Cotignac, le village est descendu pour venir se blottir au pied de ce rocher, barrière naturelle infranchissable. C’est ainsi qu’à partir des années 1000, un deuxième village s’est installé et en 1032, un premier château a été construit à proximité. On ne peut dénombrer la population de l’époque. On sait seulement qu’en 1266, le nombre d’habitants était devenu assez important pour construire l’Église Saint-Pierre, l’église actuelle.

Au milieu de ce rocher, une fortification a été construite, ainsi que deux tours dites «sarrasines» ou «de gué» qui le surplombent, afin de pouvoir scruter l’horizon. Elles ne présentent aucune entrée par la base. Certains voient dans cette construction une stratégie de défense évidente. L’histoire raconte qu’elles étaient reliées au rocher et qu’on y descendait par des passages secrets.

Ce rocher et ses habitations troglodytiques servaient alors de cachette pour les habitants, leurs troupeaux et leurs vivres pendant les périodes d’invasions. On sait d’ailleurs qu’il existait une grotte assez grande pour contenir tous les habitants et leurs troupeaux quand il fallait se cacher. Il reste encore des vestiges des travaux effectués par l’Homme afin d’aménager ces espaces : creusement du tuf, chaux sur les murs pour éviter l’humidité, construction de terrasses, de foyers, de potagers, d’escaliers… D’autres cavités, au pied du rocher, servaient également d’abris pour les animaux : loges à cochons, à foin … et l’on peut voir encore des morceaux de mangeoires, de râteliers, de pigeonniers…

Par ailleurs, le rocher fut également, et ce jusqu’à la fin du XIXème siècle, une carrière très active. Pour construire le village actuel, on creusait la roche pour en extraire des pierres et on comblait des caves avec les gravats qui ne servaient plus. Le nombre de cavités a donc évolué au cours du temps, selon les usages que l’on en faisait.

A partir du XIVème siècle, une vie et une activité économique se sont développées autour de ce rocher. L’hospice de la charité a été installé ici en 1314, puis des moulins à farine accolés au rocher, fonctionnaient grâce à l’eau de la Cassole. En 1897, l’usine hydroélectrique permit au village de se fournir en électricité. Cotignac fut un des premiers villages de la région à être électrifié.

Ces grottes ont connu divers usages qui ont évolué au cours des siècles. Aujourd’hui, le Rocher est le symbole de Cotignac et de son histoire. On dit ici « Aquéu veira plus la Roco, é sera malérous » : Celui-là ne verra plus la Roche, et il sera malheureux.

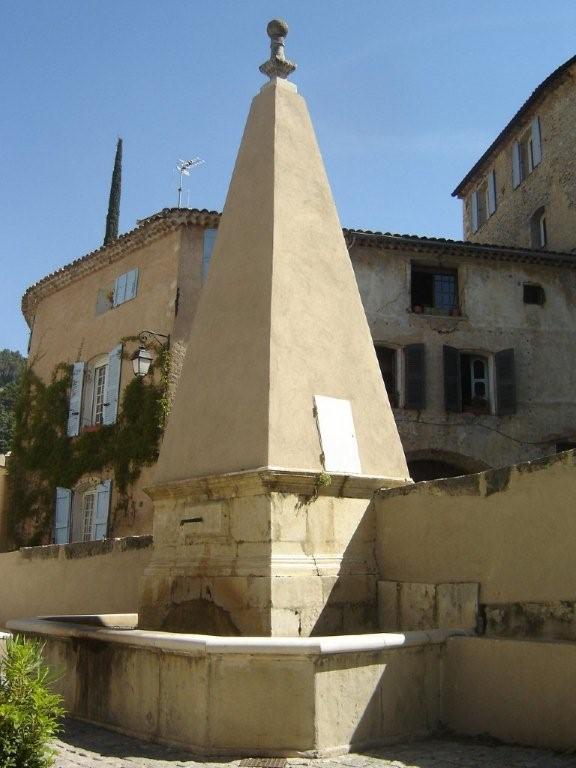

Les fontaines de Cotignac

Il y a 17 fontaines à Cotignac. Lorsque les habitants sont venus s’installer au pied du rocher, les Municipalités voulaient fournir en eau potable à toutes les familles. Pour cela, elles achetaient des sources, construisaient des fontaines et installaient des canalisations minutieusement entretenues. La population grandissant, le nombre de fontaines a augmenté, elles se sont éparpillées sur toute la commune.

Ce théâtre de verdure, dont des ruines de remparts forment le décor, a pour toile de fond le rocher. Aménagé en 1959, il a été restauré en 1990 et depuis, chaque été, il propose des représentations théâtrales, des concerts, des chorales… sans oublier le Festival de cinéma en plein Les Toiles du Sud.

Le rocher avec ses habitations troglodytes

« Piquet » vient de droit de mouture. Lorsqu’en 1521, le Seigneur céda ce moulin à la Communauté, il se réserva le droit de mouture d’olives pour lui et pour ses hommes de confiance. Sur les 14 moulins à huile publics qui existaient à la fin du XIXe siècle, c’est le dernier qui ait fonctionné.

« Piquet » vient de droit de mouture. Lorsqu’en 1521, le Seigneur céda ce moulin à la Communauté, il se réserva le droit de mouture d’olives pour lui et pour ses hommes de confiance. Sur les 14 moulins à huile publics qui existaient à la fin du XIXe siècle, c’est le dernier qui ait fonctionné.

La crèche panoramique est la maquette d’un village provençal au mois de décembre, avec ses coutumes, ses vieux métiers et au moment de Noël, sa crèche. Ce village de vingt mètres carrés, avec ses quatre cents santons, est l’œuvre des frères ROCCHI, et a été acquis par la Municipalité en 2006. Depuis décembre 2007, notre village peut s’enorgueillir de posséder un trésor. En effet, une crèche provençale de 20 m2 a été installée dans le vieux moulin à huile des Ribbes. On peut y admirer plus de 400 santons en argile, une vingtaine d’habitations, trois moulins animés, les fontaines qui coulent, les vieux métiers d’antan, le jour qui se lève lentement par une froide matinée d’hiver…Elle est installée au Moulin des Ribbes dans les locaux restaurés d’une ancienne resence de moulin à huile (local où étaient traités, avant 1950, les résidus de la première presse des olives), à côté de la caserne des pompiers.

Il est installé au Moulin des Ribes dans les locaux restaurés d’une ancienne resence de moulin à huile (local où étaient traités, avant 1950, les résidus de la première presse des olives). Il se trouve à côté des pompiers et se visite gratuitement.

Ouverture :

Les mardis de 10h à 12h30 en juillet et en Août

Pour les groupes, sur rendez-vous pris auprès de l’Office de Tourisme

Les tours médiévales

Au sommet du rocher se dressent fièrement deux tours médiévales.

Leur présence a reçu diverses explications. Certains en font des greniers à grains romains, d’autres parlent de tours sarrasines.

Le rocher avec ses habitations troglodytes

Cotignac, village de caractère de 2146 habitants, se blottit au pied d’un immense rocher de tuf de 400 mètres de long sur 80 mètres de haut. A l’ère quaternaire, la rivière La Cassole, coulait par-dessus le rocher. Le village actuel n’était alors que la base de cette immense chute d’eau.

Depuis les années 1000 et ce jusqu’au XIXème siècle, cette rivière a été détournée et passe à présent à l’est du village et se jette dans l’Argens. C’est donc les chutes de cette eau qui ont formé toutes les anfractuosités et les cascades pétrifiées.

Un premier village, dont on date une présence dès l’époque féodale, était installé au sommet de cette barre rocheuse, au lieu-dit «Saint-Martin », hameau qui existe encore aujourd’hui. Au cours des invasions sarrasines, même si elles n’ont pas été fréquentes à Cotignac, le village est descendu pour venir se blottir au pied de ce rocher, barrière naturelle infranchissable. C’est ainsi qu’à partir des années 1000, un deuxième village s’est installé et en 1032, un premier château a été construit à proximité. On ne peut dénombrer la population de l’époque. On sait seulement qu’en 1266, le nombre d’habitants était devenu assez important pour construire l’Église Saint-Pierre, l’église actuelle.

Au milieu de ce rocher, une fortification a été construite, ainsi que deux tours dites «sarrasines» ou «de gué» qui le surplombent, afin de pouvoir scruter l’horizon. Elles ne présentent aucune entrée par la base. Certains voient dans cette construction une stratégie de défense évidente. L’histoire raconte qu’elles étaient reliées au rocher et qu’on y descendait par des passages secrets.

Ce rocher et ses habitations troglodytiques servaient alors de cachette pour les habitants, leurs troupeaux et leurs vivres pendant les périodes d’invasions. On sait d’ailleurs qu’il existait une grotte assez grande pour contenir tous les habitants et leurs troupeaux quand il fallait se cacher. Il reste encore des vestiges des travaux effectués par l’Homme afin d’aménager ces espaces : creusement du tuf, chaux sur les murs pour éviter l’humidité, construction de terrasses, de foyers, de potagers, d’escaliers… D’autres cavités, au pied du rocher, servaient également d’abris pour les animaux : loges à cochons, à foin … et l’on peut voir encore des morceaux de mangeoires, de râteliers, de pigeonniers…

Par ailleurs, le rocher fut également, et ce jusqu’à la fin du XIXème siècle, une carrière très active. Pour construire le village actuel, on creusait la roche pour en extraire des pierres et on comblait des caves avec les gravats qui ne servaient plus. Le nombre de cavités a donc évolué au cours du temps, selon les usages que l’on en faisait.

A partir du XIVème siècle, une vie et une activité économique se sont développées autour de ce rocher. L’hospice de la charité a été installé ici en 1314, puis des moulins à farine accolés au rocher, fonctionnaient grâce à l’eau de la Cassole. En 1897, l’usine hydroélectrique permit au village de se fournir en électricité. Cotignac fut un des premiers villages de la région à être électrifié.

Ces grottes ont connu divers usages qui ont évolué au cours des siècles. Aujourd’hui, le Rocher est le symbole de Cotignac et de son histoire. On dit ici « Aquéu veira plus la Roco, é sera malérous » : Celui-là ne verra plus la Roche, et il sera malheureux.

Les fontaines de Cotignac

Il y a 17 fontaines à Cotignac. Lorsque les habitants sont venus s’installer au pied du rocher, les Municipalités voulaient fournir en eau potable à toutes les familles. Pour cela, elles achetaient des sources, construisaient des fontaines et installaient des canalisations minutieusement entretenues. La population grandissant, le nombre de fontaines a augmenté, elles se sont éparpillées sur toute la commune.

Ce théâtre de verdure, dont des ruines de remparts forment le décor, a pour toile de fond le rocher. Aménagé en 1959, il a été restauré en 1990 et depuis, chaque été, il propose des représentations théâtrales, des concerts, des chorales… sans oublier le Festival de cinéma en plein Les Toiles du Sud.

Le rocher avec ses habitations troglodytes

« Piquet » vient de droit de mouture. Lorsqu’en 1521, le Seigneur céda ce moulin à la Communauté, il se réserva le droit de mouture d’olives pour lui et pour ses hommes de confiance. Sur les 14 moulins à huile publics qui existaient à la fin du XIXe siècle, c’est le dernier qui ait fonctionné.

« Piquet » vient de droit de mouture. Lorsqu’en 1521, le Seigneur céda ce moulin à la Communauté, il se réserva le droit de mouture d’olives pour lui et pour ses hommes de confiance. Sur les 14 moulins à huile publics qui existaient à la fin du XIXe siècle, c’est le dernier qui ait fonctionné.

La crèche panoramique est la maquette d’un village provençal au mois de décembre, avec ses coutumes, ses vieux métiers et au moment de Noël, sa crèche. Ce village de vingt mètres carrés, avec ses quatre cents santons, est l’œuvre des frères ROCCHI, et a été acquis par la Municipalité en 2006. Depuis décembre 2007, notre village peut s’enorgueillir de posséder un trésor. En effet, une crèche provençale de 20 m2 a été installée dans le vieux moulin à huile des Ribbes. On peut y admirer plus de 400 santons en argile, une vingtaine d’habitations, trois moulins animés, les fontaines qui coulent, les vieux métiers d’antan, le jour qui se lève lentement par une froide matinée d’hiver…Elle est installée au Moulin des Ribbes dans les locaux restaurés d’une ancienne resence de moulin à huile (local où étaient traités, avant 1950, les résidus de la première presse des olives), à côté de la caserne des pompiers.

Il est installé au Moulin des Ribes dans les locaux restaurés d’une ancienne resence de moulin à huile (local où étaient traités, avant 1950, les résidus de la première presse des olives). Il se trouve à côté des pompiers et se visite gratuitement.

Ouverture :

Les mardis de 10h à 12h30 en juillet et en Août

Pour les groupes, sur rendez-vous pris auprès de l’Office de Tourisme

Les tours médiévales

Au sommet du rocher se dressent fièrement deux tours médiévales.

Leur présence a reçu diverses explications. Certains en font des greniers à grains romains, d’autres parlent de tours sarrasines.